アレルギーとは

アレルギーと聞いて、どんな症状を思い浮かべますか?身近なものだと花粉症や小麦、卵などの食物アレルギーがすぐに思いつくかもしれません。

様々な場面でよく見聞きするアレルギーという言葉ですが、既に悩まれている方も多くいる一方で、よく知らない、という方も多いのが現状です。

アレルギーはある日突然、誰にでも起こりうる可能性があります。その種類や治療法、また発症したときにどのような対処が必要であるのか、詳しく解説していきます。

アレルギーの仕組み

アレルギーとは身体を守るための「免疫機能」の働きが、何らかの理由により異常を起こし、全身または身体の一部に発疹・くしゃみ・呼吸困難などの症状が現れる状態のことを言います。

人間の身体は、細菌やウイルス、寄生虫などの異物から身を守るため、生まれつき「免疫機能」が備わっています。

環境や生活での変化、体質の変化などから、細菌やウイルス以外のある特定の異物にも過剰な反応を示し、アレルギー症状があらわれるようになるのです。

アレルギー疾患の種類や症状は様々です。目のかゆみやくしゃみなどといった比較的軽度なものから、呼吸困難や血圧低下などアナフィラキシーショックと呼ばれる命を脅かす重度の症状まであります。

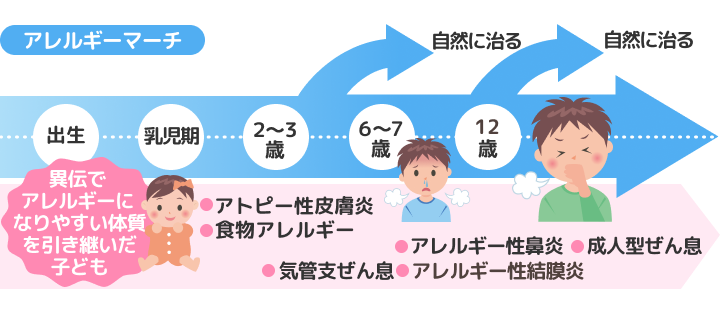

アレルギーマーチとは

アレルギー疾患は年齢によって発症しやすい症状が異なります。

乳幼児期のアトピー性皮膚炎に始まり、次いで食物アレルギー、気管支喘息、アレルギー性鼻炎…というように年齢によって、異なる時期に次々と発症するケースが多く、これを「アレルギーマーチ」と言います。

親が持つアレルギー疾患と関係する遺伝的要因と、生まれたばかりの子どもは免疫系や臓器が未発達であるため、成長に伴う生体側の要因とあります。

「アレルギーマーチ」と呼ばれてはいますが、もちろん個人差があるためみんなが同じように発症の道を辿っていくわけではありません。また、成長の過程で治っていく子もいます。

アレルギーの主な種類

食物アレルギー

特定の食べ物に含まれる物質が体内に入ることで免疫機能が反応し、症状を引き起こします。

口から入ったアレルギーの原因となる特定の物質(アレルゲン)を排除しようと、食物アレルギー症状がおこるとみられています。

場合によっては呼吸困難や血圧低下などのアナフィラキシーショック症状を引き起こすため、決してあまく見てはいけません。

また、食物アレルギーといっても飲食として口から摂るだけでなく、吸入や皮膚接触、注射などの経路から体内に入り症状がおきた場合でも、食物アレルギーといいます。

動物アレルギー

動物の毛、ふけ、糞尿、唾液などが原因となり発症します。猫や犬などが最も多く、ハムスターや小鳥、うさぎなども原因となるケースがあります。

症状の多いものでは、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー性鼻炎、呼吸困難などの気管支喘息、じんましんやアトピー性皮膚炎です。

アレルギー性鼻炎(花粉症)

鼻の粘膜から侵入したアレルゲンによって発症し、主な症状は鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみなどがあります。

アレルギー性鼻炎は季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)と、通年性アレルギー性鼻炎に区別されています。

近年増加傾向にある季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)は、スギやヒノキ、ブタクサなど、季節によって大量に飛散する花粉が原因となりますが、通年性アレルギー性鼻炎は、ほこりやダニ、カビ、ペットの毛などによって発症します。

アレルギー性結膜炎(花粉症)

目の粘膜(結膜)にアレルゲンが付着することによって起こるアレルギーをアレルギー性結膜炎と言います。

こちらもアレルギー性鼻炎と同じように、花粉などを原因とする季節性と、一年通して症状がみられる通年性に区別されています。

結膜とはまぶたの裏と白目を覆っている粘膜の部分を指し、発症すると結膜部分に炎症が起こり、ゴロゴロとするような目の異物感や充血、かゆみ、涙目、目やになどの症状が一般的です。

アトピー性皮膚炎

食物や、黄色ブドウ球菌や真菌、ダニ、ストレスなど原因となる物質(アレルゲン)が皮膚内部に侵入し炎症を引き起こし、かゆみをともなう湿疹が全身にあらわれます。

皮膚内部で炎症を引き起こすと、皮膚が本来もっている「バリア機能」を低下させ、これによりかゆみを引き起こします。

このとき、我慢できないほどのかゆみのせいで皮膚を掻きむしってしまうと、さらにバリア機能を低下させ症状を悪化させてしまうため、早めに医療機関で専門の薬などを処方してもらいましょう。

適切な治療を行うと一度は症状が治まりますが、季節やストレスによってまた発症するなど繰り返す傾向にあるため、アトピー性皮膚炎は根気よく治療を続ける必要があります。

気管支喘息

アレルギー性気管支喘息とも呼ばれ、ダニ、ハウスダスト、ペットのフケ、カビ、 花粉などが原因となり気管支に炎症が起こります。

気管支にアレルギーによる炎症が起こると、気管支が狭くなるため、呼吸が苦しくなります。症状で多いものは、咳や痰、息苦しくなる、呼吸に「ぜーぜー、ひゅーひゅー」という音(喘鳴)を伴うなど。

夜間や早朝、季節の変わり目に起こりやすく注意が必要であり、安静にしていると良くなることがあります。

アレルギーの予防方法

食物アレルギー

子ども(18歳頃まで)は鶏卵・牛乳・木の実類が食物アレルギーの原因食物の上位を占めます。

18歳以降になると、小麦・甲殻類・果実類・魚類の割合が多くなります。

このように子どもと大人でアレルギー原因食物は変わってきます。

大人になってから特定の食物アレルギーを発症する原因として、仕事によるストレスや睡眠不足、運動不足、栄養バランスの偏りなどがあげられます。

また、花粉アレルギーと、野菜・果物に含まれるアレルギーたんぱく質の構造は非常に似ています。そのため、アレルゲンに対する交差反応により、花粉症を持っている人は食物アレルギーを発症してしまう可能性が高くなります。

子どもの食物アレルギーでは、乳児期、離乳期に与える食生活の工夫で、ある程度防ぐことも可能です。

同じ食品を大量に連続して食べさせないようにすることも予防法の一つであり、特に卵・牛乳・大豆製品など、高タンパク質の食べ物をたくさん食べるとアレルギーを起こしやすくなるため注意してください。

動物アレルギー

動物アレルギーの原因は、動物の毛、羽毛、唾液、糞尿と接触することにあります。

原因がわかっているのであれば、可能な限りその動物の近くに行かないことが一番の予防なりますが、難しい場合はアレルゲンの蓄積を減らしてください。

一緒に暮らしているのであればペット用のケージを用意しこまめに掃除し、ペットのシャンプー回数を増やして(週に1~2回)あげましょう。皮膚の弱いペットはシャンプーのし過ぎにも注意してください。

空気清浄機を使用することもおすすめです。こまめに換気を行い、人間とペット空間どちらも、常に清潔に保ちましょう。

アレルギー性鼻炎(花粉症)

できるだけ花粉を避けて生活することが予防になります。

花粉情報に注意し、外出の際はメガネやマスクを使用しましょう。外出から戻ったあとはうがい・手洗いをするなど、基本的なことになりますが、このような行動が予防になります。

また外出時にウール素材の洋服を着用していると、花粉がつきやすくなるため、避けた方がよいでしょう。

アレルギー性結膜炎(花粉症)

前述したアレルギー性鼻炎(花粉症)同様、なるべく花粉が大量に飛散している時間帯の外出を避け、日常生活でできるだけアレルゲンに触れないことが予防となります。

外出する際はメガネ、マスク、帽子など着用し、花粉が目に付着しないよう工夫しましょう。

アレルギー性結膜炎の治療には抗アレルギー点眼薬を使用しますが、花粉が付着し目がかゆくなるなどの症状があらわれた場合、市販薬も効果的です。防腐剤を使用していない点眼薬を使用し、アレルゲンを洗い流しましょう。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎を起こしやすい体質の方は、肌の乾燥や炎症を起こしやすいなど、もともと肌が弱い傾向にあります。

体質的にアトピー性皮膚炎になりやすい傾向にあっても幼少期には発症せずに、大人になってからストレスや環境の変化で発症するケースもあります。

予防対策としては、肌の乾燥・刺激を防ぎ、清潔に保つことです。

肌の乾燥や紫外線などの刺激は肌のバリア機能を低下させます。

肌のバリア機能が低下すると、外部からの刺激を防ぐことができなくなり、赤みやヒリヒリ、シワの原因になるだけでなく、アトピー性皮膚炎を悪化させてしまいます。

まずは肌の保湿をしっかり行い、日焼け止めを使用し肌を守る、日ごろより肌をこすらず刺激の強い洗顔やピーリング剤を使用しないなど心がけましょう。

気管支喘息

気管支喘息を予防するには、アレルゲンとなる物質や、のどの刺激となるものを避けましょう。

喫煙や受動喫煙、人が多くほこりがたちやすい場所を避け、加湿器などはカビが発生しないように注意してください。

また気管支喘息は、ウイルス性の感染症を繰り返すと発症リスクが高まるとされています。

手洗い・うがいを習慣づけるなど、感染症対策を徹底し、衣類、寝具などの洗濯、換気もこまめに行いましょう。

室内に存在するほこりやダニといったハウスダストは、通年性アレルギーを引き起こす要因となります。

アレルギーの診断・検査

当院では血液検査にてアレルギーの診断を行います。

アレルギー血液検査では、アレルギー体質なのか、またはどの特定の物質に対してアレルギー反応を起こしてしまうのか、ということを調べることができます。

この検査では、動物や花粉、カビ、ハウスダストなどのアレルゲンについては、比較的検査の信頼性は高いといわれていますが、食物系のアレルゲンに対する検査は、補助的診断の位置づけとなっています。

アレルギーの治療方法

炎症に対する治療

アレルギー性の炎症を起こしている場合、ステロイドなどを使用し炎症を抑える治療を行います。

アレルギー症状でのステロイドの使用では、炎症のある場所にだけ効果が得られるように、吸入薬や外用薬、点鼻薬などでの処置となりますので、適切な使用では全身的な副作用はほとんどありません。

症状に対する治療

アレルギーの症状があるときに症状を抑えるための治療です。

鼻水やくしゃみなどのアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎の皮膚のかゆみなどに対して、抗ヒスタミン薬、他にもアレルギー性気管支喘息での喘息の症状がある場合、気管支を広げる気管支拡張薬などが使用されます。